アド・リング 代表/田中 十升氏

学校広報におけるWebサイト運営には、データに基づいたアプローチが不可欠だと語るのは、アド・リング代表の田中 十升氏。Webコンサルタントとして、検索上位の達成や企業の売上向上など数々の実績を持ち、現在はサイト分析や提言を行うほか、大学広報向けのセミナー講師としても活躍している。受験生がどのように情報を探し、どの場面で興味を抱き、どのタイミングで学校を想起するのかをデータから分析することで、より効果的な広報活動が可能になると提言する。

広報活動の効果を測定する仕組みの構築

Webサイトは、地域住民や教職員などの内部ステークホルダーに情報を提供する役割に加えて、外部に向けた広報のツールとしても重要な役割を持ちます。特に「志願者の増加」を目的とした場合、説明会の参加者数や学校案内などの資料請求数、出願者数など、広報活動の効果を具体的に測定する仕組みが不可欠です。そのためには、目標値を設定して、その達成状況を継続的に確認することが必要です。その際、目標値達成を支える指標として「学校名の検索回数」や「メディアごとの訴求効果」Webサイトの「使いやすさ」を追跡することが効果的です。これらのデータを活用することで、広報活動の成果を見える化し、次の施策をより具体的かつ効果的に計画することができます。

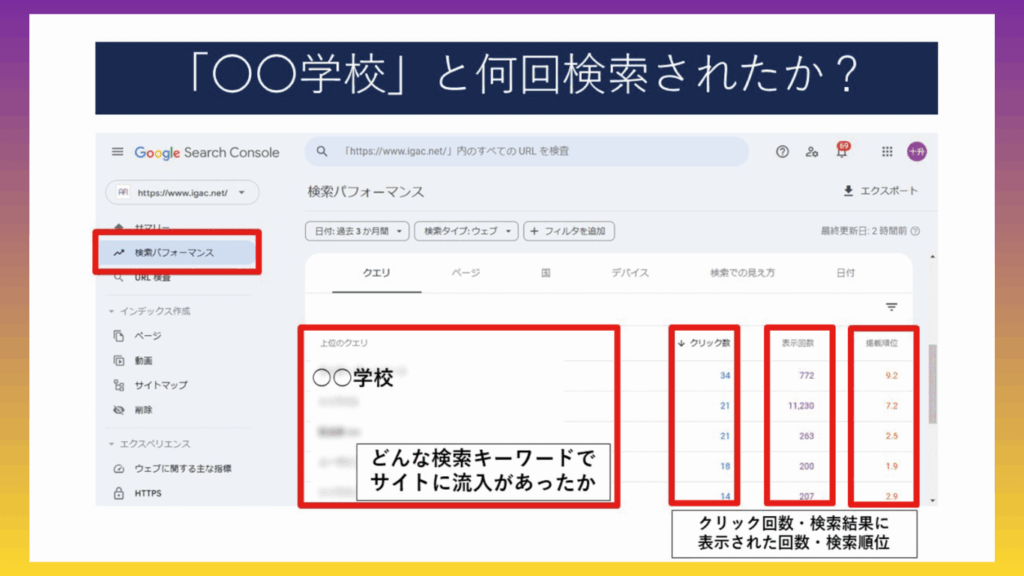

訪問活動と検索データの連携による効果測定

広報活動において、高校や中学校、学習塾などへの訪問は重要な活動の一つだと思います。これらの活動を通じて学校名が認知され始めると、受験生や保護者は学校名で検索して、さらに情報を集めようとします。そのため、学校名での検索回数を定期的に計測することは、広報活動がどれだけ効果的に進行しているかを把握する上で非常に有用です。このようなデータは、Google Search Console(グーグルサーチコンソール)を活用することで定期的に確認できますし、傾向を分析することも可能ですので、制作会社に依頼して計測できるようにしてください。

次の一手を考えるためのデータ収集術

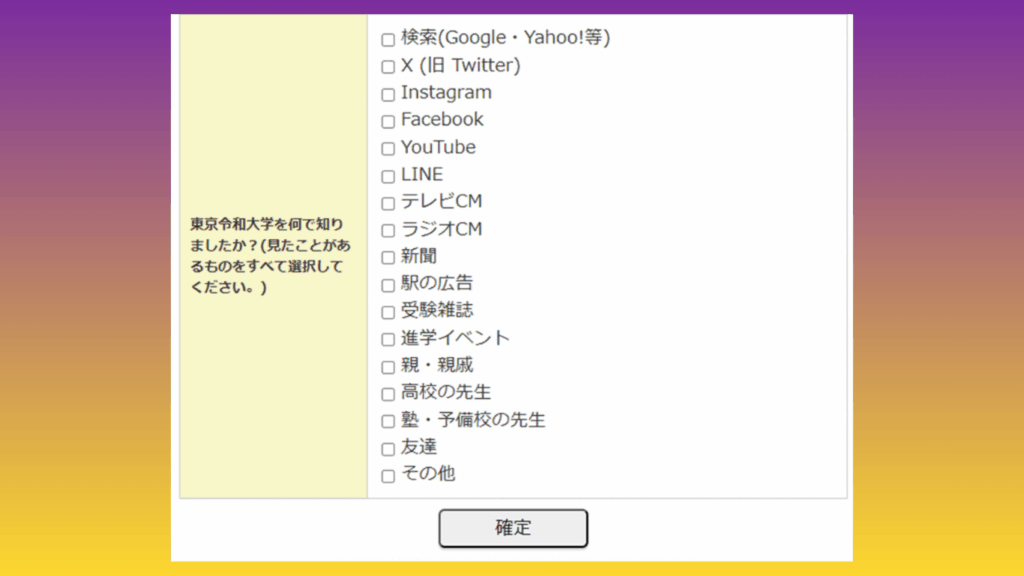

目標値の達成状況が上下することは避けられませんが、その背景にある課題を把握することで、次の手を考えることができるようになります。説明会の申し込みや学校案内などの資料請求フォームがWebサイトに設置されていると思いますが、さらに一歩踏み込んで、広報活動がどのメディアから効果を発揮したのかを知ることも重要です。Webサイトのフォームに「学校を知ったきっかけ」を尋ねる項目を設け、Google検索、SNS、駅広告、紹介などの選択肢を提示することで、どんな施策に効果があったのか、また、今後どのような施策に注力すべきなのかといった、広報活動に活かせるデータを収集することをおすすめします。

学校の魅力を伝える「使いやすいWebサイト」の要件

受験生がWebサイトを訪れた際、情報をスムーズに取得して、快適に利用できたかどうかは重要です。その評価指標の一つとしてWebサイトの「使いやすさ」があり、有効性・効率性・満足度という3つの要素で測ることができます。有効性では、受験生が進学を決めたいと思えるような情報があることが重要です。 例えば、教育方針を反映した魅力的なメッセージ、進学を決めた先輩の声、学校生活のリアルな様子、進学実績などが挙げられます。これらの情報がわかりやすく構成されていることが重要になります。効率性は、受験生が必要な情報やコンテンツをスムーズに見つけられるかに焦点を当てます。少ないクリック数で目的の情報にたどり着けること、バナーやボタンの配置がわかりやすく適切であること、さらにはテキストのフォントサイズや色使いが読みやすいかどうかなど、視覚的なデザインやサイト構造が重要です。満足度については、サイトを利用した結果、受験生が求める情報と合致しているかが鍵となります。学校の魅力が効果的に伝わり、親しみや信頼感を感じてもらうことで満足度を高めることができます。満足度が高いほど学校に対する好感度が上昇し、受験を検討する可能性が上がります。

アクセス解析を活用した効果的なサイト運営

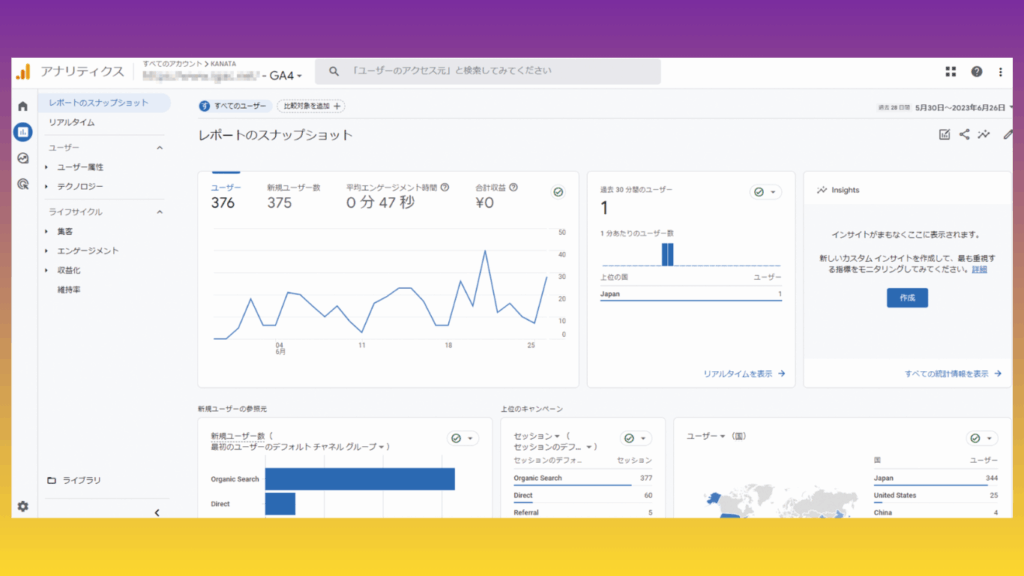

これらの要素を正確に評価するためには、アクセス解析ツールの活用が効果的です。具体的には、各ページの閲覧数の他、閲覧時間や離脱率、クリック数、どこまでスクロールしたか、さらには特定のページにたどり着くまでの経路などを分析することが重要です。データに基づいて使いやすいWebサイトを構築することで、戦略的に広報活動を進めることができます。アクセス解析を活用するには専門的な知識が求められるため、基本的な知識を身につけ、知見のある外部のサポートを活用しながら「伝わる広報」を実現してください。

編集部より

「とりあえず発信する」から「数字で振り返って、改善する」へ。

効果測定の仕組みがあるかどうかで、学校広報の精度と説得力は大きく変わります。

まずは測れる仕組みづくりから始めましょう。