【第2回】毎月何人がホームページを見に来るか? 「最適な集客数」は何人だろう

訪れる人数は、実は決まっている

実は、ホームページを訪れる人数にはおおむね法則があります。

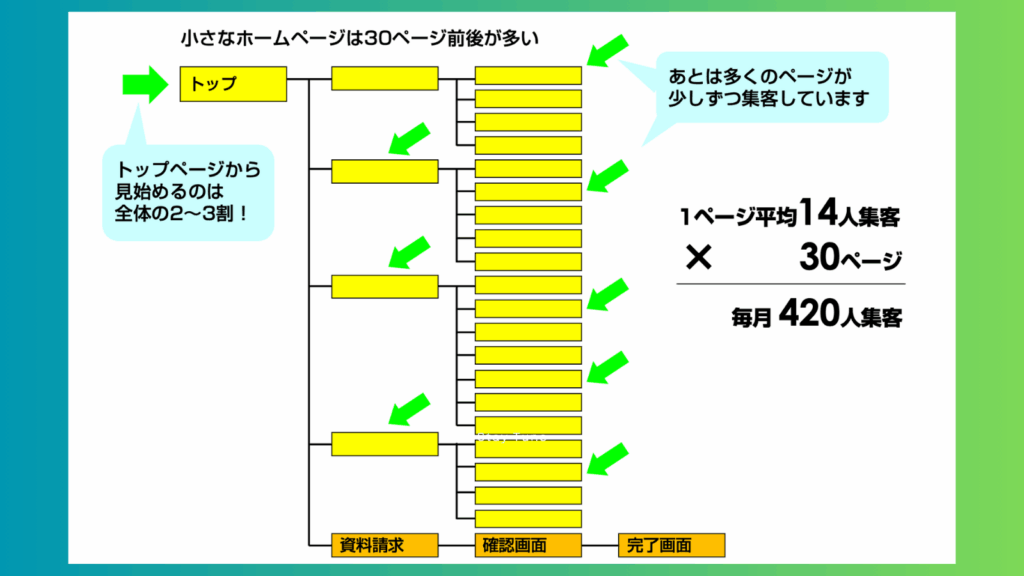

ホームページのページ数を数えてみてください。トップページがあって、ニュースがあって、学科別のページがあってと、さまざまなページがあります。規模の小さな学校であれば、全部で30ページくらいで構成されていることが少なくありません。「個人情報の取扱いについて」や「サイトマップ」まで、全部含めてカウントしてください。

そして、30ページくらいのホームページで最も多く見る月間訪問者数は、420人程度です。つまり

30ページ × 14人/ページ = 420人

という関係ができています。こうしたホームページでは広告を出したり、SEO対策をするなど、集客に費用をかけていません。集客に力を入れなければ、1ページあたり14人しか集客することができない、と考えて良いでしょう。

御校のホームページは、全部で何ページありますか? ニュースのバックナンバーやブログの投稿まで、全部のページを勘定してください。それと、ひと月あたりの訪問者数とで計算すれば、1ページあたり何人の集客力を持っているかが分かります。これが10人以下といった値だったら、もう少し集客力を持ったサイトに改善していかなければならない、と考えてください。

同じようなページ数でも、集客できる内容を加えていけば、ページあたりの集客数を高めることができます。大きな力を持ったサイトでは、1ページあたり70人以上という数字も見られます。これなら同じ30ページでも、

30ページ × 70人/ページ = 2,100人

と全く違う集客数になります。

では、自校のサイトは何人の訪問者が必要か?

学校にはさまざまなステークホルダーがあります。受験生やその保護者だけでなく、現在の在校生も大切なステークホルダーです。休講情報など学校からの細かな情報発信の他、奨学金や留学の手続きなど、ホームページで在校生にできるケアは少なくありません。ていねいなコミュニケーションを行って、中途退学などを防ぐのにも、ホームページは大切な回路となります。中学・高校などでは、父兄に向けて学校行事の写真などを発信することで、学校への理解を深めるのは重要な役割となるでしょう。

ホームページの訪問者数の観点では、在校生からのアクセスはカウントしやすいものです。在校生専用のエリアをつくって、そこに入るにはパスワードが必要とすれば、誰が何回アクセスしたか、どの情報を見たかなど、詳しいデータを取れます。在校生にとっては在校生向けホームページは頼りになる存在なので、毎月何度か訪れてもおかしくありません。全校生徒が500人だとすれば、500人が平均2回ずつ訪れれば、のべ1,000人が訪問していることになります。

逆に、500人の生徒がいるのに、100人しかログインしていないとすれば、在校生ホームページの情報発信や手続きシステムがうまく使われているとは言えません。実際、大学のホームページでは、在校生向けのホームページのアクセス数が非常に少なく、十分活用されていない状態がよく見られます。

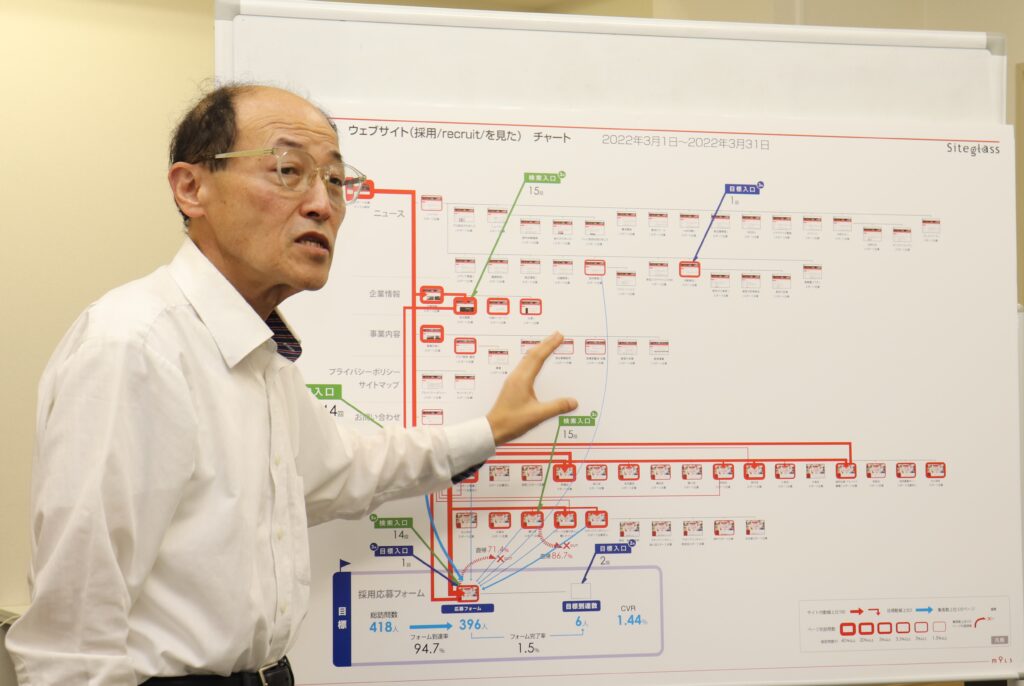

このように、学校ホームページでは、ステークホルダーごとに、毎月何人を集客すべきかを計画すると良いです。それに基づいて、「このページを見た人をこのステークホルダーだと仮定する」と定義します。入試情報でオープンキャンパスを見て、来校予約フォームを見た人は受験生だと仮定すれば、その人数が今何人で、これを何人に増やしたいかが見えてくるでしょう。

昨年度は受験者層の訪問数が月200人で、年間では2,400人が訪れた。そのうち、実際に受験したのは100人だったとすれば、

100人 ÷ 2,400人 ×100 = 4.17%

となります。これは悪い数字ではありませんね。だったら翌年度にはこれを、

150人 ÷ 3,000人 ×100 = 5.00%

とする目標を置いて、受験生集客力を高めることを考えましょう。

もし集客に何の工夫もしないホームページをつくってしまうと

3,000人 ÷ 14人/ページ = 214ページ

と、200ページ以上必要となってしまいますね。ホームページの作成を依頼する制作会社さんとよく議論して、

3,000人 ÷ 30人/ページ = 100ページ

といった作成ページ数を決め、どのページで何人ずつ集客するという目算を立て、「このホームページをつくったら何人見に来るようにするか」を決めていきましょう。

結果論として何人来たか、というウェブ集客では成果は出ません。今の実態を把握し、それを何人に増やすのかを検討していきたいですね。

さて、次回は「学校ブランディングのためのウェブサイト作成法 就職実績と留学情報以外の『差』」です。